Tiempo de lectura: 12 minutos

Hace algunas semanas descubrí a una artista.

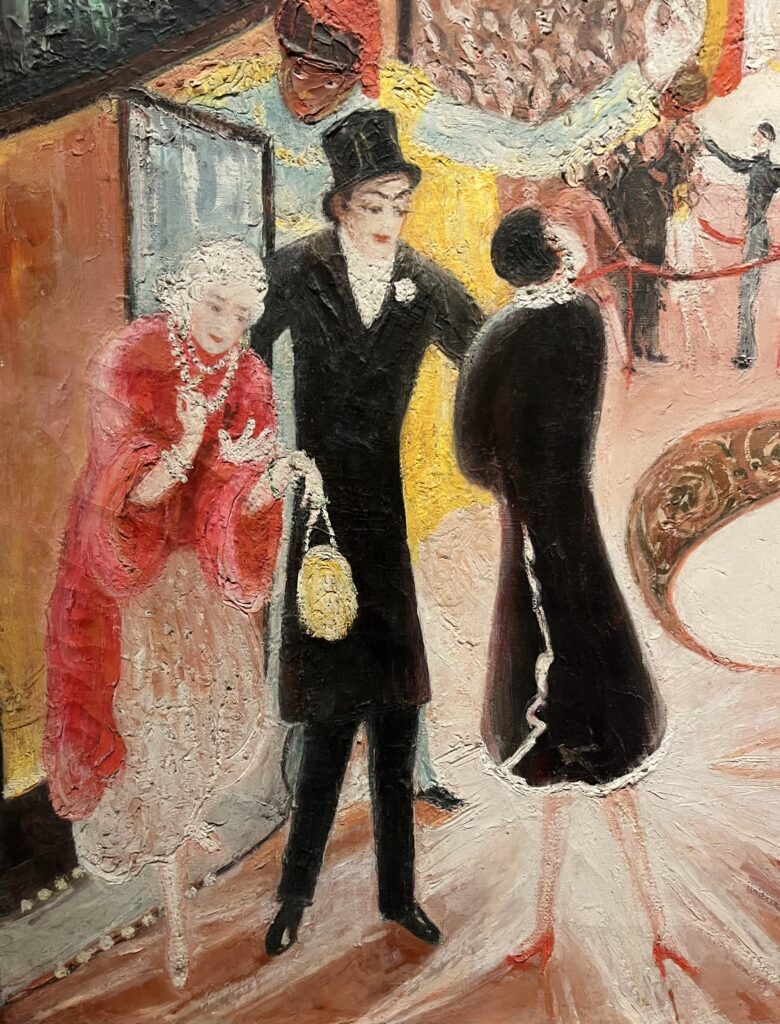

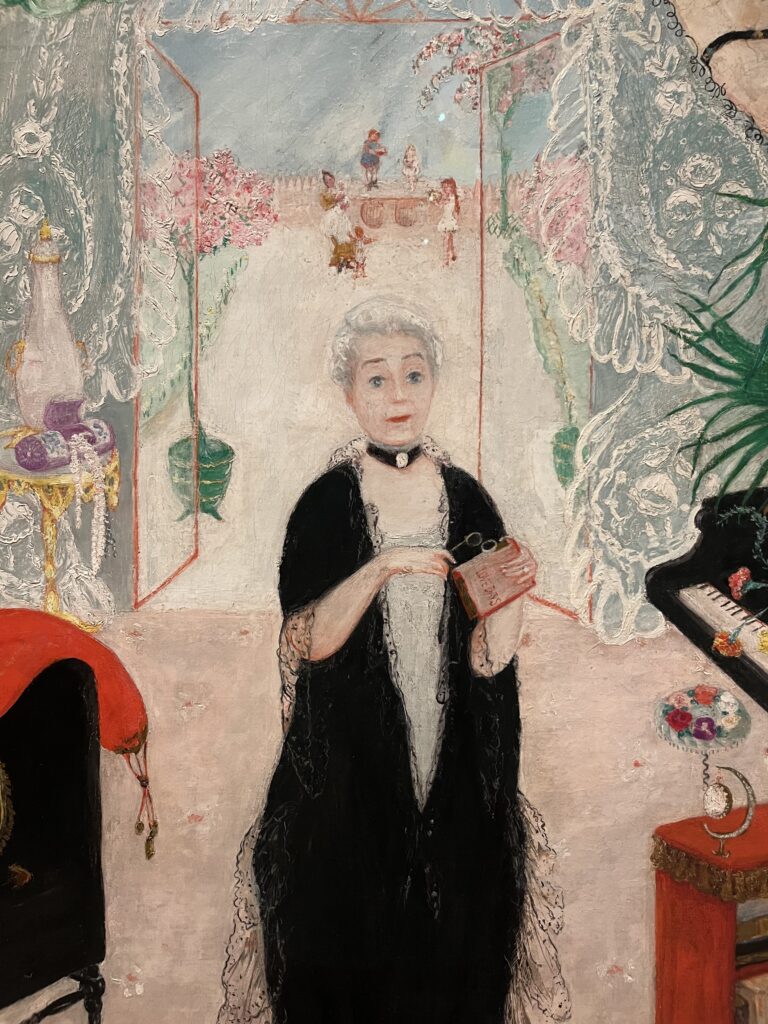

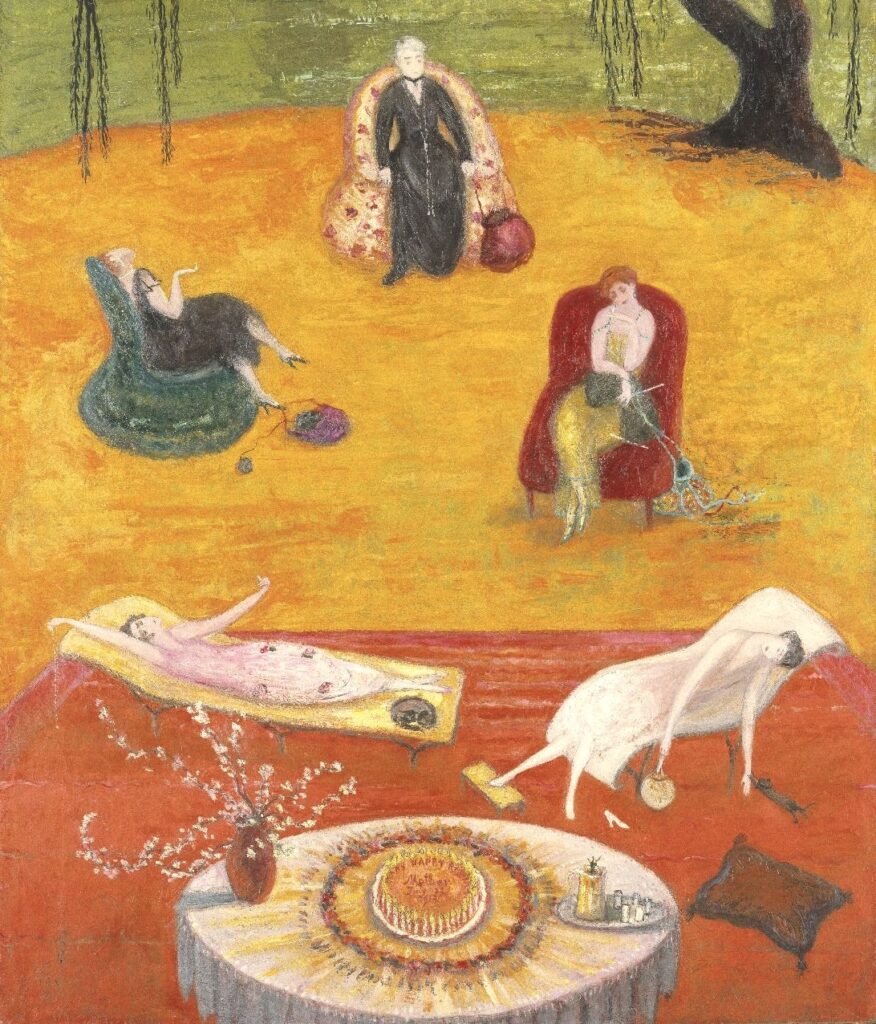

Doblando una esquina del enorme Met, en una pared gris veo colgadas cuatro monumentales pinturas bajo el título The Cathedrals of New York por la artista oriunda de la gran manzana, Florine Stettheimer (1871-1944). Imposible no detenerse ante ellas: saltan a la vista como cuatro espectaculares lumbreras, las cuatro religiones seculares del Manhattan del siglo pasado según la artista: Broadway (el espectáculo), Wall Street (el dinero), Fifth Avenue (la sociedad) y el Arte (el gusto). El uso de color es exquisito: luminosidades, abismos, rojos y rosas, dorados con relieve. La obra se percibe delicada, preciosa, ciertamente empalaga un poco. Muy pronto te percatas de que es más compleja de lo que aparenta. Aquí hay un intelecto femenino: tan meticuloso como frívolo, tan serio como teatral, recargado y a la vez sumamente ligero.

The Cathedrals of Art, Florine Stettheimer, 1942.

En los días que siguieron seguí encontrando obras de Florine repartidas por toda Nueva York. Sus cuadros son todos más o menos así: tamaño póster o portada de revista de los veintes, con un espacio vacío hasta arriba, como esperando un título o como esperando algo, un evento en el centro y, justo abajo de eso, un grupo de personajes elegantes y espigados como insectos refinados, actores en distintos actos, puntos de vista cambiantes. Las superficies son nerviosas, tienen una cualidad ácida, podría decirse, y las capas de pintura en algunos lugares parecen el betún de un pastel de bodas. El rosa en todos lados es irreverente. Me di cuenta de que Florine no buscaba armonía cromática sino tensión luminosa, es ahí donde está la carga del exceso en sus pinturas. Además, sus composiciones colapsan la linealidad, combinando pasado, presente y proyección en una misma escena. Por todas partes palabras, lemas, guiños secretos, como si tuviera una gramática propia. El ornamento es símbolo. Y esa inclusión textual, un gesto tan poco convencional, tan íntimo.

Florine Stettheimer: The Cathedrals of Broadway, 1929; Portrait of My Mother, 1969; The Cathedrals of Fifth Avenue, 1931.

Podría decirse que es un poco Camp. Sontag delineó tan bien esa sensibilidad: condición fugitiva, ambigua, que se desliza entre lo serio y lo trivial, lo bello y lo grotesco, lo banal y lo sublime. No se le define, se le reconoce en el instante en que algo exagerado, artificioso o simplemente off despierta placer. Su reino natural son las artes del decorado, de la superficie: la moda, los muebles, los escenarios, las incrustaciones, los arreglos. El Camp es generoso. Y es justamente en ese territorio, donde el gusto es soberano y el contenido cede ante el estilo, donde habitan las pinturas de Florine.

Sus personajes, todos tan whimsical. Supongo que es una de esas palabras intraducibles, pero podemos iluminar su significado: algo o alguien estrafalario, imaginativo, impredecible; dicho de una actitud que activamente cuestiona lo ordinario y se rebela ante lo mundano; una atención al detalle, búsqueda del encanto, del sentido a través del disfrute, del juego. El deleite por el deleite mismo. Lo whimsical no es sólo fantasía o capricho, sino el arte de la imaginación en estado de libertad. Nace donde el pensamiento se permite estados de flotación.

Su fuerza no está en negar lo real, sino en torcerlo un poquito, hacer que baile. Estamos hablando de una disposición que convierte lo común en un juego de posibilidades, que desarma la gravedad de las cosas sin restarles importancia, sólo peso. Para el whimsy, pensar, en última instancia, es permitirse el juego.

El columpio, Jean-Honoré Fragonard, 1767.

A partir de la pintura de Florine podemos hacer una genealogía (no-cronológica) del whimsical. Vemos en la neoyorquina una versión moderna de la muchacha del columpio de Fragonard, por ejemplo, vestida à la mode, de rosa, toda ella crinolina y olanes, sonriendo pícara mientras atemoriza a su pretendiente con un zapato, de todas las cosas. Columpio: instrumento de suspensión sin otro propósito que el puro placer de mecerse. A su vez me hace pensar en la estética de Sofia Coppola en Marie Antoinette, también muy whimsical, como todo lo que hace ella, en realidad, en cualquiera de sus películas.

Evoquemos también a Watteau en su Embarquement pour Cythère: un jardín casi paradisíaco, no se sabe si los personajes llegan o parten, si son las velas de la embarcación o las nubes o los querubines los que hacen volutas en el aire, exentos de la gravedad, equiparables a las hadas en las pinturas del escocés Joseph Noel Paton en la serie The Quarrel of Oberon and Titania, donde las vemos de todos los tamaños: traviesas, aviesas, traslúcidas, de una ligereza insoportable.

The Quarrel of Oberon and Titania, Joseph Noel Paton, 1849.

Embarquement pour Cythère, Antoine Watteau, 1717.

El romanticismo y más aún el rococó han sido ampliamente criticados por su frivolidad, tachados de mal gusto. En mi opinión, condenar el gusto es como condenarse a uno mismo, puesto que el gusto gobierna las respuestas más libres en nosotros. Además, hay que concederles a estas imágenes su capacidad para disolverse en el aire como si fueran los filamentos de un algodón de azúcar recién hecho. Las criaturas de todas estas pinturas flotan y efervescen entre lo íntimo y lo público; igual que el arte de Florine, a fin de cuentas una puesta en escena del yo, donde todo es simultáneamente personal y performativo. Tan no obedece la lógica académica que podría leerse meramente como las pinceladas naïfs de una exuberancia inculta. Pero no es ni una cosa ni la otra.

Florine tuvo una educación artística bastante clásica. En su juventud pasó una temporada en Italia, entre las luces y sombras del Quattrocento; en París, donde la gracia del ballet ruso le infundió los ideales de vigor, belleza y movimiento; luego en Múnich finalmente estudió pintura, aunque nunca pudo conciliarse con el Pflicht alemán (deber, alta seriedad). Florine pensaba que el único deber del artista era no tener uno y lo mantenía en su práctica. Insistía en su vocación subversiva.

Heat, Florine Settheimer, 1919.

Pero, ¿qué tan subversivo se puede ser, cuando vienes de una rancia alcurnia? Porque no cabe duda de que Florine era una socialité bohemia, alguien que nunca tuvo que trabajar para ganarse la vida. Pienso que su originalidad radica precisamente en que plasmó su mundo tal cual lo veía, sin pedir perdón o permiso a nadie. Era una neoyorquina adinerada y enamorada de su ciudad, por eso pudo capturarla en su quintaesencia. Decía Proust (una autocrítica, quizás) que sólo a través del arte es que la gente de sociedad se vuelve digna de memoria. Le creo.

Florine pinta la vida moderna sin plegarse a su seriedad, convirtiéndola en una fantasía deliberada. En sus cuadros, lo banal se vuelve fantástico y lo decorativo se emancipa del ornamento y se convierte en pensamiento (al contrario de lo que decía Loos). En sus Notes on Camp, Sontag insiste en que solo puede redimirse una propuesta que fracasa en su seriedad original, y esa es la clave de la grandeza de Florine: su obra es seria en su frivolidad. Es cierto que su pintura nace de la psicopatología de la opulencia; sin embargo, el lujo se redime como solvente para la moral, volviendo posible el juego. Eso es lo importante, pues permite hablar en serio sobre lo frívolo y comportarse con frivolidad en torno a lo serio. No se trata de caer en un cinismo destructivo, por el contrario, esto es una suspensión del juicio que abre espacio al placer.

Podemos comprender mejor una fantasía cuando la miramos con la distancia justa de la mise-en-scène. La vida como un teatro, como un disfraz. Las cosas pueden en efecto ser algo distinto a lo que son porque la sinceridad radical (literalidad de mundo) simplemente no basta.

El arte puede ser lúdico sin dejar de ser crítico. El pensamiento puede ser lúdico sin dejar de ser crítico. El placer también es una forma de conocimiento.

En el fondo, todo pensamiento que juega apela a la imaginación, entendida como la facultad de la mente que, a través de la memoria, la percepción y el deseo mantiene la flexibilidad del juicio al representar imágenes independientes de lo inmediato. Esta facultad permite brincar entre categorías, transgredir los límites de lo dado, encontrar vínculos entre cosas aparentemente diferenciadas. Por eso se dice que tiene alas. Y en su expresión más viva, la imaginación adopta la forma del deseo, precisamente porque el deseo encarna las ideas sin petrificarlas.

El erotismo se desprende de aquí: pulsión deseante que busca transgredir fronteras entre categorías. Tanto el Camp como lo erótico son variaciones de la subversión de la literalidad del mundo mediante el juego. Ambos afirman la ligereza. Hay un enorme grado de fantasía en ello. La célebre psicoterapeuta belga Esther Perel da cuenta de cómo la modernidad ha reducido el erotismo a sus implicaciones meramente sexuales, dejando de lado la vastedad de esta dimensión humana. Estamos hablando de una capacidad existencial entera para mantener la vitalidad, la intensidad, el brillo. Una inteligencia erótica celebra la curiosidad y el juego, el poder de la imaginación, nuestra infinita fascinación por el misterio. Es una creatividad desbordada y desbordante, radiante, ligera. Cultivarla garantiza mejores relaciones, sí, pero también, más ampliamente, que vivamos bien.

La crisis en el deseo, que se ve reflejada en la condición de nuestras relaciones humanas, es en última instancia una crisis de la imaginación. El mundo moderno está obsesionado con la literalidad radical, la productividad máxima, la capitalización de los afectos. Lo erótico es profundamente improductivo y totalmente transgresor precisamente porque remite a una vitalidad primigenia y unificante que a la modernidad no le sirve de nada. Los pervertidos del mundo saben que el arte y el sexo son el juego de la vida adulta. Y lo son. Pero mucho más allá del kink.

Cuando era niña en el kínder me gustaba llenar los bordes de mis cuadernos de matemáticas o inglés de flores y mariposas. La maestra, una americana de unos veintisiete o treinta años y ojos de un azul muy claro, se paseaba por las filas de mesas, echando un ojo al trabajo de todos. Se agachaba y me decía con voz cristalina como sus ojos: Fernanda, this is not about butterflies.

Los niños nacen con la sabiduría del juego, de la ligereza. La desaprenden después. Poco a poco todo lo que hemos elegido y apreciamos en la vida por su levedad no tarda en revelarnos su peso. Y el que no se toma la vida en serio —el trabajo, el dinero, la salud, el amor— va a la deriva, es, incluso, un fracaso. Creo que en la medida en que le quitamos peso a las cosas y, vaya, nos las tomamos menos en serio, es que de hecho nos las empezamos a tomar en serio. En el contexto particular de la modernidad artística, la ligereza fue históricamente deslegitimada —porque era femenina, porque era decorativa, porque no era “seria”. Donde el sistema exige peso (discurso, teoría, propósito; un cuaderno de matemáticas “limpio”), la ligereza introduce el encanto, una defensa poética frente a la tiranía de la literalidad. Lo whimsical no se impone por fuerza o violencia sino por gracia. Escribe la misma Florine:

Men are the great earth-moisteners

the great mud-makers

but we are the sunbursts

we turn rain into diamond fringes

black clouds into pink tulle

and sparrows

into birds of paradise.

El acto de imaginar —convertir gorriones en aves del paraíso— es una afirmación ontológica: el mundo sí puede ser de otra manera. Contrario al pensamiento aristotélico, es posible concebir la contradicción en la mente. Por ejemplo: ver que el estado del mundo es desesperanzador y aun así estar determinado a cambiarlo para mejor. Florine pinta fiestas en medio del desencanto, catedrales de placer en el capitalismo naciente, frivolidad en el umbral de la guerra. Su evasión es un acto de lucidez: sabe que el mundo es desesperante, y sin embargo y literalmente, lo pinta de rosa. El sueño americano es a fin de cuentas un sueño. A través del tiempo le respondo finalmente a mi maestra del kínder: Pero esto sí se trata de mariposas, ¿por qué no?

No pretendo hacer una apología de los escapes. La propuesta va sobre la búsqueda de métodos de conocimiento y verificación que no estén anquilosados, que preserven el movimiento. Hay que alzar el peso del mundo. La literatura, la ciencia, el arte, la tecnología. Todo ya se compone de entidades sutilísimas, ¿por qué debemos nosotros ser tan pesados? ¿por qué el lenguaje debe ser tan pesado, o el amor? Adoptar la ligereza no es ni superficialidad ni cinismo: es precisión y determinación, risa, joie de vivre. Dice Valéry que debemos ser ligeros como el ave y no como la pluma. Ahí está la determinación, en el músculo del ave.

Me queda claro que la fantasía no es evasión de la realidad sino estrategia estética y existencial para ver la realidad sin quedar petrificados por ella. Seamos un Perseo. ¿No es él, con sus sandalias aladas y parado sobre lo más ligero que hay, una nube, quien finalmente corta la cabeza de la temible Medusa? Como no puede mirarla directamente, para asestar el corte letal el héroe mira el reflejo del monstruo petrificador en su escudo de bronce. Su victoria es posible por la ligereza de su disposición y el saber no mirar directamente el horror, mas no por negar la realidad de los monstruos.

De la sangre de la Gorgona muerta brota Pegaso, caballo volador que abre manantiales con sus cascos, fuentes de donde beben agua las musas, fuentes de inspiración.

Pegaso y la Hidra, Odilon Redon, 1907.