Tiempo de lectura: 12 minutos

Siempre podemos profundizar en las cosas simples.

stock images (todas)

Hace poco descubrí, en la plaza del Kiosko Morisco, un edificio curioso: el Museo de Geología de la UNAM. Se erige en cantera de Los Remedios (la misma usada para el Palacio de Minería y el Colegio de San Ildefonso), y su fachada de piedra volcánica combina la dureza del basalto con un aire afrancesado, abriendo relieves de fósiles, conchas y reptiles en un despliegue bastante ecléctico. Al entrar, el vestíbulo impresiona con mosaicos pompeyanos y una escalinata Art Nouveau, importada de Alemania, arabescos de hojas de acanto forjadas en hierro, descansos de mármol y grecas prehispánicas. Me pareció una edificación adecuada para albergar fósiles, cientos de caracoles jurásicos, piedras del espacio, piedras del volcán y piedras del interior de la Tierra.

Me dejó pensando.

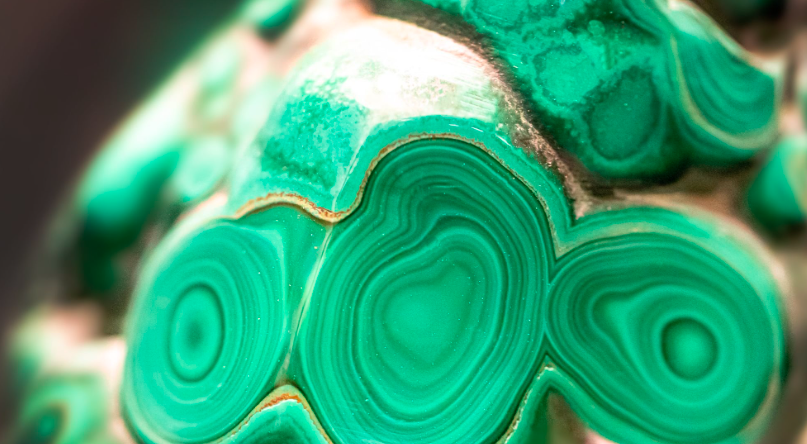

Lo primero que se me vino a la cabeza al ver las formas de lo mineral fue que no negocian con la curva o la imperfección del mismo modo en que lo hace lo orgánico. Lo mineral se pliega con racionalidad propia, desde lo geométrico y hacia lo perdurable. En términos simbólicos, podría decirse que lo mineral introduce un orden absoluto en medio del desorden vital. Archivo de tiempo, calor, estructura.

En cualquier caso, hablar de lo mineral es hablar de lo no-vivo. Hay algo de inquietante en ello, puesto que lo mineral no es realmente un “otro” contrapuesto a lo orgánico (a fin de cuentas, tanto lo vivo como lo no-vivo están hechos de los mismos elementos). Más bien se trata de dos modos de organización de la materia. Lo mineral es la materia cristalizada, lo orgánico la materia procesual. Uno es condición, el otro variación. Y aquí está lo verdaderamente inquietante: lo vivo no es autosuficiente, depende radicalmente de lo inerte.

Si tomas en serio a la piedra, reajustas toda la ontología: cambian los tiempos, los sujetos, las responsabilidades. No es un fondo mudo, todo lo contrario, se revela como condición de posibilidad, literalmente el substrato que organiza la superficie desde abajo, la infraestructura del mundo y de su historia.

Pensemos en eventos (humanos) concretos, para situarnos. Las catedrales se erigieron cerca de canteras de piedra caliza, material determinante en el diseño gótico, pues permite levantar muros altos y delgados cerrados por arcos ojivales, abriendo espacio para grandes ventanales. Además, la caliza es lo bastante blanda para ser tallada en tracerías finas (rosetones, nervaduras, arcadas caladas) y lo bastante fuerte para no pulverizarse con el tiempo. La verticalidad que apunta al cielo es un gesto espiritual y, al mismo tiempo, una consecuencia mineral. Los vitrales mismos son posibles porque la piedra cede lugar al vidrio.

Similarmente, el mapa urbano de la Inglaterra industrial está dibujado por las líneas geológicas del carbón. Ciudades victorianas ennegrecidas por hollín, cielos grises, jornadas largas, familias enteras ligadas a la mina. Las vetas decidían emplazamientos y ritmos: barrios obreros, burguesía en colinas. El carbón marcaba los horarios de trabajo, la salud de los cuerpos, la atmósfera estética del XIX. La Inglaterra industrial es un paisaje mineralizado.

Otro caso ejemplar y uno de mis favoritos: el túnel de San Gotardo en los Alpes suizos. Durante siglos, la cordillera permaneció infranqueable, separando físicamente el mundo latino del germánico. Perforar 57 kilómetros bajo la montaña fue una proeza de ingeniería: 17 años de construcción, 31 millones de toneladas de piedra extraídas, 12 mil millones de francos invertidos y varias fallas geológicas imprevistas por las temperaturas extremas que costaron vidas y tiempo. Inaugurado en 2016, San Gotardo no borra la materia: la confirma. La montaña impuso ritmos, técnicas, riesgos; la construcción fue apenas una negociación con la piedra.

Hablar de lo mineral es hablar de las contribuciones agenciales de fuerzas no humanas. Deleuze y Guattari ya se habían dado cuenta de que no sólo las plantas y los animales organizan territorios: también las rocas. Los estratos biológicos, sociales, geológicos no son metáforas, sino ensamblajes de materia y código, igual que las capas de una piedra milenaria. Los materiales territorializan conductas. Por ejemplo: el asfalto, al acoplarse con el automóvil y el semáforo, fabrica una moral de la prisa; el cemento y la zonificación urbana imponen trayectorias calculadas; el vidrio en oficinas modernas convierte transparencia en disciplina: una arquitectura de control donde la exposición regula comportamientos.

Walter Benjamin también lo había intuido respecto de pasajes parisinos: el hierro y el vidrio no sólo alojaban mercancías, también producían ritmos de consumo y de mirada. Para él la transparencia del vidrio significa exhibición mercantil: escaparates que incitan al deseo, superficies brillantes que instauran un régimen de seducción visual. El hierro, por su parte, permitió una escala monumental inédita, y el mármol pavimentó la experiencia del flâneur como práctica social. Los materiales, lejos de ser neutros, dictan temporalidades y disposiciones: producen valores sedimentados en la vida cotidiana y arrastran su propio tiempo profundo: el vidrio es arena fundida, memoria de sílices cocidos; el hierro es mineral arrancado y trabajado durante siglos de forja; el asfalto es petróleo destilado, combustión acelerada de vegetaciones fósiles comprimidas en eones. La modernidad se construye quemando en décadas lo que la Tierra tardó millones de años en preparar.

Reza Negarestani va aún más lejos, al subsuelo. Se refiere al petróleo como “cadáver negro del sol”, la materia que no sólo alimenta máquinas, sino que sostiene imperios, guerras, infraestructuras de control. Su libro Cyclonopedia no pierde vigencia: ahí el polvo mismo se vuelve insurgencia material, dispersión que desestabiliza cuerpos y territorios. La politicidad de lo mineral deja de ser metáfora y se manifiesta como agencia inorgánica, materia sin voluntad que de igual manera (se) impone en la historia.

Así, cada material-mineral, además de producir regímenes de conducta, porta un imaginario: el vidrio promete pureza; el asfalto oscurece y normaliza anonimato; el hierro carga la dureza marcial de la disciplina; el carbón (antes) y el cemento (ahora) encarnan la entropía industrial, la ruina planificada, la moral misma del desgaste. El petróleo condensa riqueza y guerra en una misma sustancia. En Benjamin eran pasajes lumínicos; en Negarestani son pozos oscuros. La materia dicta ritmos, tiempos e imaginarios, no desde la mente sino desde el sustrato. Lo inerte del mundo habla: una historia sin historiadores; un agente que, sin ser discursivo, forma mundo; un misticismo material (pensemos en la geoda) como una revelación brillante sin un dios.

Excavemos aún más. En L’écriture des pierres, Caillois habla de la piedra como escritura anónima: vetas de ágata que parecen paisajes, transparencias de ónix que insinúan ojos, líneas que recuerdan plumas o mapas. Hay sospecha de una sintaxis universal. La vida rompe con la perpetuidad mineral para abrazar el temblor y la multiplicidad; pero lo sorprendente es que la piedra ya contenía en sus dibujos la prefiguración de lo viviente. El mineral no es la antítesis de la vida, sino su archivo secreto, su espejo inorgánico. Allí donde creemos ver ojos, plumas o paisajes, lo que encontramos es la condición mineral practicando formas que la vida retomará luego como variación.

Bachelard refuerza esta intuición desde otra vía: lo mineral es motor de imágenes y voluntad. Existe una “imaginación de la materia”, un pensar-sentir que nace de la dureza, la aspereza, la densidad. “La materia es un centro de ensoñación”, escribe en La terre et les rêveries de la volonté, y añade que “la dureza promulga su imagen lejos y ancho”. La piedra educa a la imaginación: su resistencia engendra la idea de obstinación; el cristal la idea de pureza; el metal la idea de disciplina…

Caillois nos muestra que la piedra escribe sin autor y Bachelard que la piedra sueña a través de nuestras manos. Ambos devuelven lo mineral a su lugar activo y autónomo. Pensar así es abandonar la estética como proyección humana para descubrir una poética mineral que funda lo real mismo: archivo, detonador y código previo. Y allí se abre un campo para la especulación: si lo mineral es condición de posibilidad —para la vida, para la ciudad, para la historia—, ¿qué implica cuando ahora lo es también para el pensamiento, cuando silicio y litio marcan el pulso mismo de la cognición contemporánea?

La materia dicta ritmos, tiempos e imaginarios, no desde la mente sino desde el sustrato. Lo inerte del mundo habla: una historia sin historiadores; un agente que, sin ser discursivo, forma mundo; un misticismo material (pensemos en la geoda) como una revelación brillante sin un dios.

Las piedras del futuro

Hemos hablado de las gramáticas formales inscritas en lo mineral, también de su carácter imaginal. En este sentido, lo mineral se aproxima más a un código o a un arquetipo que a un cuerpo. Y sin embargo lo mineral es piedra. Llevemos esta dualidad hasta sus últimas consecuencias. Si lo pensamos bien, la nube (informática) es todo menos etérea. Más bien se trata de una montaña invertida: minas, refinerías, fábricas sobre tierra explotada. ¿Qué minerales sostienen a esta nube? Cobre, aluminio, acero, sílice, litio, cobalto, níquel, grafito, oro, plata, platino, arsénico, por nombrar sólo algunos.

Esta es una geología que ya no organiza infraestructuras visibles como catedrales o túneles, sino infraestructuras invisibles de información y energía. El silicio cristalizado sostiene la computación; el litio, con su movilidad iónica, regula el ritmo de la recarga y por supuesto la obsolescencia de nuestros aparatos; el cobalto y el níquel concentran la tensión geopolítica en salares y minas africanas; el grafito y el grafeno prometen nuevas escalas de conductividad. Incluso el oro y la plata, antes símbolos de riqueza, circulan en trazos microscópicos dentro de placas y procesadores.

La llamada inteligencia artificial parece presentarse como lo incorpóreo absoluto: algoritmo sin cuerpo, cálculo flotante en la nube. Pero su condición está anclada en lo mineral. Nuevamente vemos que lo mineral contiene, en sus cristales y geometrías, la posibilidad de la máquina mucho antes de que ella exista. Lo que llamamos “artificial” es, en rigor, la continuación geológica de lo inhumano: un saber inscrito en la piedra que, comprimido en chips y transistores, dibuja hoy los límites de lo posible. Hemos visto plazos geológicos de miles de millones de años comprimidos en ritmos sociales de décadas y, ahora, en microsegundos técnicos. La máquina es prolongación de un orden previo y posterior.

Y lo que parece una narrativa lineal (o sea, un pasado inconmensurable que sostiene un presente que se acelera hacia un futuro breve) es, en realidad, el efecto de un pliegue. Cada consulta técnica, cada cálculo instantáneo, condensa eones de geología en microsegundos eléctricos. Pensar en clave mineral no es elegir entre lo concreto y lo abstracto, sino asumir que lo concreto es ya abstracto en potencia y que lo abstracto es la actualización súbita de un archivo mineral. Para pensar el futuro las dicotomías ya no bastan. El tiempo lineal ha colapsado. El pasado y el futuro no son polos, sino intensidades contenidas en un mismo acto: la mónada mineral.

La conclusión más inmediata sería pensar a la humanidad como un parásito temporal que organiza su velocidad social y técnica sobre reservas que pertenecen a un tiempo mineral mucho más vasto. En ese horizonte, las próximas canteras ya no estarán en la Tierra, sino en el espacio (imaginemos robots perforando asteroides, lunas, planetas, prolongando el extractivismo hacia superficies extraterrestres). Que probablemente sí vaya a ser el caso. Pero hay otro ángulo que me interesa más: lo humano como catalizador, agente de una aceleración tectónica inédita. Humanos como traductores que leen el código mineral y lo reescriben en otros lenguajes. Humanos como terraformadores que pliegan la geología hacia arquitecturas y tecnologías.

Siguiendo a Caillois y a Bachelard, lo mineral prefigura la vida y la vida prolonga sus ensoñaciones. Las piedras sueñan en lo humano: nuestra obsesión por la linealidad, la durabilidad, el brillo, la transparencia o la pesadez; el valor que tienen las piedras preciosas, el diamante, el oro. Es evidencia de una mímesis mineral. Lo humano aparece entonces como instrumento de la poética mineral, interfaz mediante la cual la materia inorgánica logra expresarse en nuevas formas técnicas y simbólicas. En última instancia, la humanidad aparece también como un pliegue en la larga historia geológica: un medio para que lo mineral se piense, se imagine, se prolongue.

Las piedras sueñan en lo humano: nuestra obsesión por la linealidad, la durabilidad, el brillo, la transparencia o la pesadez; el valor que tienen las piedras preciosas, el diamante, el oro. Es evidencia de una mímesis mineral.

Pensar en clave mineral implica una revolución ontológica principalmente porque subvierte el humanismo: desde la perspectiva mineral, la agencia no depende de intenciones, sino de disposiciones materiales. Lo mineral no piensa ni siente, pero sí condiciona. Además, descentraliza el tiempo humano: la política, la cultura, incluso el arte, son gestos brevísimos incrustados en estratos que nos preceden y nos exceden. Lo que llamamos Antropoceno es como un dibujo en la arena, un dibujo que se será borrado por el mar.

De ahí la utilidad de un pensamiento mineral: deja atrás el catastrofismo lineal para mostrar cómo los tiempos ya están plegados. Cada microsegundo de cálculo digital condensa eones de cristalización; cada chip y cada batería son el encuentro de lo geológico y lo técnico. De este modo, el “progreso” se concibe no como línea ascendente, sino como estratigrafía: profundización en los pliegues que nos sostienen, excavación de los estratos donde lo humano, lo técnico y lo geológico se interpenetran. Pensemos en una hoja de papel doblada por la mitad y atravesada por un lápiz: dos puntos distantes ahora horadados, conectados. El lápiz que los conecta es lo humano y sus tecnologías, conductor entre extremos. Esa metáfora, usada para hablar de túneles cósmicos que comunican regiones remotas del espacio-tiempo, sirve también aquí: metodológicamente, pensar en clave mineral es abrir pliegues conceptuales que permiten conexiones insospechadas entre escalas, tiempos y materias. Lo que antes parecía muy remoto (quizás, incluso, hasta imposible) ahora se antoja sumamente cercano. Algo así como cuando de niño ibas a la playa en coche y el primero en vislumbrar el mar anunciaba, extático, el gran hallazgo. Así también empezamos a distinguir los perfiles del porvenir: una orla, un fulgor, una luminaria verde ciencia ficción que ruega la pregunta

¿Qué hay en ese punto nuevo?

para seguir pensando…